Eine Hausschlachtung in Halverde

Das Schlachten war früher in fast allen Häusern auf dem Lande und in den Dörfern der Tecklenburger Heimat von besonderer Bedeutung. So gehörte das Fleisch der eigenen Tiere zum Grundbestand der Selbstversorgung. Die Bauern und Heuerleute schlachteten, je nach Größe der Familie, von ein bis zu vier Schweinen im Jahr. In den zumeist vielköpfigen Bauernfamilien wurde bei einer Schweineschlachtung gleichzeitig auch ein Rind oder eine Kuh geschlachtet. Dies war insbesondere auch dann der Fall, wenn ein besonderes größeres Familienfest anstand. Das konnte eine Verlobung oder Hochzeit sein, wenn viele Gäste eingeladen wurden und alle beköstigt werden mussten.

Inhaltsverzeichnis

Schlachterwerkzeug

Vorbereitung der Schlachtung

Die Haare und Borsten werden „abgeschräppt“

Auf die Leiter gespannt

Jetzt halfen viele Hände

Der Trichinenbeschauer

Die amtliche Untersuchung

Das Wursten

Brat- und Mettwürste machen

Rückgang der Hausschlachtungen

Neu: Ein Gedicht über das Schlachten in Halverder Platt.

Der Hausschlachter

In Halverde war in den 50er Jahren der Maurer Albert Stegemann hauptsächlich als Schlachter unterwegs. Zwar gab es weitere Männer, die die Fertigkeiten besaßen Tiere zu schlachten, aber dies beschränkte sich meistens nur auf den eigenen Hof oder auf die nächsten Nachbarn. Albert Stegemann war im Hauptberuf Maurer. Wenn er denn im Winter „Schlechtwettergeld“ bezog, war er ständig in den Bauernschaften von Halverde unterwegs. Angelernt worden als Schlachter war er von Gregor Otte. Dieser betrieb in Halverde ein Baugeschäft. Weitere waren Georg Bruns aus Hopsten-Staden, Albert Hoppe, Reinhold Sand aus Recke und ein Schlachter Dresselhaus aus Schale. Wenn eine Kuh

oder ein Rind zur Schlachtung anstand, kamen die Schlachter zu zweit. Ein versierter Helfer stand dann zur Seite. Das war in vielen Fällen Josef Kewe vom Westerbauer. Die Hausschlachtungen fanden ausschließlich in den Wintermonaten, etwa von November bis März statt. Das hatte den einfachen Grund: Es sollte am besten klirrend kalt sein, damit das geschlachtete Tier gut auskühlen konnte. Die Heuerleute hatten zumeist ein oder zwei Schweine im Stall. Diese hatten sie sich als Läufer gekauft und sie bis zur Schlachtreife gefüttert. Die Schweine wogen dann etwa 100 bis 150 Kilo. Wenn die Futtervorräte aufgebraucht und das Schwein genug Speck angesetzt hatte, ging man zum Schlachter und besprach den Termin. Zuvor war noch der Trichinenbeschauer zu informieren, dass man eine Schlachtung beabsichtigte. Dieser kam und schaute sich das betreffende Tier noch vor der Schlachtung an. Er musste das Allgemeinbefinden des Tieres bewerten und feststellen, ob Gründe gegen eine Schlachtung sprachen. Dies war der Fall bei einer offensichtlichen Erkrankung oder Verletzung des Tieres.

Schlachterwerkzeug

Das Schlachterwerkzeug wurde am breiten Koppel getragen. Die besonderen Messer steckten in einem ledernen Köcher. Die wichtigsten waren das Stechmesser, das Abhäutemesser und das Ausbeinmesser. Ebenfalls am Koppel hingen der Wetzstahl und der Schräpper. Das war ein in Glockenform spitz zulaufender Becher, mit dem die Borsten abgeschabt wurden. Oben dran befand sich ein stählerner Haken. Dieser diente zum Abreißen der Klauen. Schließlich vervollständigte eine Knochensäge und ein Knochenbeil seine Ausrüstung. Für die Betäubung der Tiere unmittelbar vor dem Schlachten hatten die Schlachter früher eine schwere Axt benutzt. In seinen ersten Jahren als Schlachter benutzte Stegemann einen speziellen Apparat. An einem Holzstiel befand sich ein Zylinder mit einem darin geführten Schlagbolzen. Zylinder samt Stift wurden dem Schwein auf die Stirn gedrückt und mit einem kräftigen Hammerschlag auf den Stift, drang der Stift direkt in das Gehirn des Tieres ein. Später benutzte Stegemann einen Bolzenschussapparat.

Vorbereitung der Schlachtung

Das Schlachten fand größtenteils früh morgens statt. Dazu wurde einige Stunden vorher ein großer Wasserkessel erhitzt. Dies war in der Regel der sogenannte „Schweinekessel“, in dem sonst die Kartoffeln für die Schweine gekocht wurden. Zum Schlachten musste das Schwein in aller Ruhe aus dem Stall geholt werden. Es durfte nicht beunruhigt werden. Mindestens ein Tag vorher war es nicht mehr gefüttert worden, weil es nüchtern sein sollte. Der Schlachter ging dann zum Schwein, nahm einen Strick und spielt damit geduldig um die Schnauze herum, bis das Strick über den Oberkiefer ins Maul, bis hinter die großen Vorderzähne, gerutscht war. Jetzt wurde das Seil ein wenig angezogen, damit es nicht wieder herausrutschen konnte.

Ohne Hast, mehr spielerisch, wurde das Schwein aus dem Stall herausgeführt. War die gesäuberte Diele oder der Waschkeller erreicht, ging die Betäubung schnell aber ruhig vonstatten. Dazu waren die Helfer vorher vom Schlachter eingewiesen worden. Nach dem kräftigen Schlag auf den Stift des Bolzenapparates, fiel das Schwein auf die Seite. Jetzt öffnete der Schlachter die Halsschlagader mit einem tiefen Stich. Das herausschießende Blut wurde unter ständigen Rühren mit einer flachen Schüssel aufgefangen. War die Schüssel voll, wurde es in einen Eimer gefüllt. Auch hier musste nun ein Helfer durch starkes und ständiges Rühren darauf achten, dass das Blut nicht verklumpte. Es musste alles schnell gehen. Es dauerte nicht lange, bis das Tier ausgeblutet war. Jetzt legte sich die vorher spürbare Anspannung bei den Akteuren . Immerhin war gerade ein Tier getötet worden, dass man monatelang für eben diesen Vorgang gefüttert hatte. In früheren Zeiten gab es jetzt erst einmal den ersten Schnaps. Wir Kinder durften beim Töten nicht zuschauen. Wir waren hin und hergerissen, einerseits waren wir neugierig und wollten alles sehen, anderseits hatten wir Angst und gingen so lange in die Küche, bis das Schwein am Boden lag.

Die Haare und Borsten werden „abgeschräppt“

Nun mussten die Haare und Borsten entfernt werden. Dazu kam das heiße Wasser aus dem „Schweinekessel“ zum Einsatz. Mit einem Teekessel führte der Schlachter den heißen Wasserstrahl sorgfältig über die einzelnen Körperpartien. Immer und immer wieder. Prüfend zupfte er zwischendurch an den Haaren, lösten sie sich, kam der Schrapper zum Einsatz. Mit ihm wurden die Schweinehaare kleinflächig von der Haut geschabt. Dies war wegen der ständig gebückten Haltung eine sehr anstrengende beschwerliche Arbeit. Es dauerte eine recht lange Zeit, bis alle Haare entfernt waren. Zum Entfernen der

letzten Haare kam ein besonders scharfes Messer zum Einsatz. Mit ihm wurden auch die letzten Körperstellen wie Hautfalten oder Gelenke „glatt rasiert“, denn wer wollte auf seinem Mittagstisch schon Speck mit Haaren sehen.

Auf die Leiter gespannt

Jetzt stand der nächste Arbeitsschritt an. Das Tier musste an eine Leiter gebunden und kopfüber aufgehängt werden. Dazu wurden die Sehnen an den Hinterbeinen freigelegt, diese dann weit gespreizt und jeweils an die Enden eines Pferdeschwengel angebunden. Das ganze wurde an die oberste Sprosse der Leiter festgebunden. Mit vereinten Kräften richtete man die Leiter auf und stellte sie schräg an die Wand. Jetzt hing das Schwein in voller Länge an der Leiter. Mit einem großen Schnitt öffnete der Schlachter den Rumpf und entnahm Gedärme und Organe. Alles zusammen landete in einem großen Fass und wurde später weiterverarbeitet. Die Flomen, das waren zwei große Fettlappen, wurden nach rechts und links aufgeschlagen. Mit kaltem Wasser wurde nun mehrmals das Innere sauber gespült. Jetzt kamen das Beil und der Hammer zum Einsatz, indem damit die Rippen, von oben bis unten, direkt am Rückgrat durchgeschlagen wurden. Die eigentliche Schlachtung war jetzt beendet. An einer kühlen Stelle im oder am Haus konnte das Schwein jetzt Auskühlen. Jetzt verabschiedete sich der Schlachter bis zum nächsten Tag, aber nicht, ohne vorher ein letztes Schnäpschen getrunken und sich eine Zigarre angesteckt zu haben.

Jetzt halfen viele Hände

Die Familien selber konnten jetzt schon eine Menge für den nächsten Tag vorbereiten. Das Fass mit den Gedärmen und Organen wartete auf fleißige Hände. Bald schon kochte der erste große Topf mit einigen Organen. In der Regel wurden alle Organe, bis auf Lunge und Milz, verwertet. Viel Arbeit machte das Reinigen der Gedärme, die man zum Herstellen der Würste gebrauchte. Sie wurden zunächst gänzlich entleert, mit Salzwasser mehrmals gespült und dann wurde das Innere nach außen gekehrt. Die Schleimhaut schabte man sehr sorgfältig mit einem Löffel vom Darm. Hierzu bedurfte es viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl, ansonsten war der Darm schnell beschädigt und nicht mehr brauchbar. Man konnte zwar bei den Metzgereien Naturdärme kaufen, jedoch wollte man solche Zusatzkosten sparen. Die für das Wursten erforderlichen Zutaten, wie verschiedene Gewürze, geschrotetes Mehl, Kunstdärme, Garne zum Zubinden der Würste, u. a. hatte man schon vorher in Recke oder Hopsten bei den dortigen Metzgereien Spahn und Schlüter gekauft.

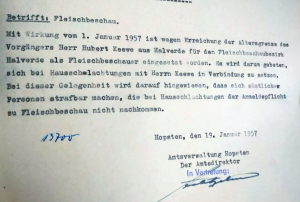

Der Trichinenbeschauer

Trichinen sind Fadenwürmer, die vom Schwein auf Menschen übertragen werden können. In der Regel führt ein Befall des Darms zu Schwindel, Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall. Die infektiöse Krankheit kann bis zu einem Jahr dauern und zu lebensbedrohlichen Herzentzündungen führen. Nach einer Schätzung im Jahr 1900 kam es jährlich zu etwa 15.000 Erkrankungen. Durch die Fleischbeschau sank diese Zahl im Jahr 1950 auf nahezu Null1. Zum Schlachten allgemein und insbesondere zur Unbedenklichkeitsprüfung des Fleisches hat es seit Anfang des 20. Jahrhunderts unterschiedliche Regelungen gegeben. Laut dem Gesetz bezüglich der Schlachtvieh- und Fleischbeschau (Nr. 2692) vom 3. Juni 1900, war bei Privatschlachtungen eine Inaugenscheinnahme vor der Schlachtung und eine Untersuchung nach dem Schlachten nicht erforderlich, wenn erkennbar keine Zeichen gegen eine Verwendung des Fleisches sprachen. Dies galt bis zum Jahr 1937. Ab dann regelte das Zweite Gesetz zur Änderung des Fleischbeschaugesetzes, dass die Trichinenschau auch für Hausschlachtungen von Schweinen durchzuführen ist. Im Fleischbeschaugesetz in der vom 1. Januar 1941 geltenden Fassung (Gesetz vom 29. 10. 1940, RGBI.I, S. 1463) wurde die Untersuchungspflicht noch verschärft: nun wurde eine Schlachttier- und Fleischbeschau sowie die Trichinenschau auch bei Hausschlachtungen gefordert. Im wesentlichen gelten die Bestimmungen heute noch. Noch am gleichen Abend folgte der amtliche Teil einer Hausschlachtung. Der Trichinenbeschauer waltete seines Amtes. Bis zum 31.12.1956 hatte Heinrich Ostholthoff, Halverde Nr. 5 (heute Großer Moorweg) das Amt des Trichinenbeschauers inne. Zu seinem Nachfolger wurde von der Gemeinde Hubert Keeve bestimmt. Er nahm am 01. Januar 1957 seine Arbeit auf.

Wer damals Trichinenbeschauer werden wollte, musste einige Bedingungen erfüllen:

Er musste im Bezirk wohnen.

Er musste an einem sechswöchigen Ausbildungskurs teilnehmen.

Die Kosten in Höhe von etwa 400.00 Deutsche Mark für Ausbildung und Beschaffung der notwendigen Geräte waren selbst zu tragen.

Weiterhin gehörten zur Bewerbung ein Lebenslauf, ein polizeiliches Führungszeugnis, ein amtlicher Altersnachweis und eine Bescheinigung eines beamteten Arztes zur körperlichen und geistigen Eignung. Danach konnte ein Bewerber zum Trichinenbeschauer amtlich ernannt werden2.

Die amtliche Untersuchung

Die Begutachtung begann mit der optischen Kontrolle. Ist alles mit dem Körper in Ordnung, oder sind die Gelenke gar verdickt oder sind an den Organen Parasitengänge zu sehen? Als nächstes entnahm der Beschauer vom Rückgrat kleine Fleischstückchen für die mikroskopische Untersuchung. Dabei kam sein Mikroskop zum Einsatz. Dieses war sicher eingepackt in einem großen Holzkasten in der Größe eines Schuhkartons. Zwischen zwei besonders dicken, speziellen Glasplatten presste er winzige Fleischstreifen, bis sie ganz dünn waren. Jetzt folgte die eigentliche Trichinenuntersuchung. Mit dem Blick durch das Mikroskop prüfte er, ob sich Fadenwürmer im Fleisch befanden. Wurde kein Befall festgestellt, wurde das Tier „frei gegeben“. Zum Beweis seiner Kontrolle drückte er auf die Außenhaut des Tieres deutlich sichtbar die amtlichen Stempel. Das Tier war nun „abgestempelt“ und das Fleisch konnte verarbeitet werden. Die Gebühr für diese Tätigkeit betrug 5,00 Deutsche Mark.

Das Wursten

Nun konnte mit dem eigentlichen Verarbeiten, dem Verwursten und Einkochen, begonnen werden. In der Regel begann man mit dem Herstellen von Leberwürsten, Blutwürsten und dem Wurstebrot. Die Grundsubstanz bestand aus geschrotetem Roggenmehl, Speckstücken und verschiedenen Gewürzen. Es waren alte Rezepte, die in der Regel von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Leber-und Blutwürste kamen in den gereinigten Dickdarm. Später benutzte man dazu Schläuche aus einer Art Pergamentpapier, die an beiden Enden mit Bindfäden zugebunden wurden. Danach wurden sie längere Zeit in einem wassergefüllten Kessel gekocht. Die gefüllten Würste schob man nach dem Erkalten mit der Schlaufe des Bindfadens auf ein Schneise (naturgewachsenes Stück Holz von etwa 1m Länge) und hängte sie in den „Wiemen“. Das Zerlegen des inzwischen gut ausgekühlten Schweines übernahm der Schlacht er Stegemann bei seinem zweiten Arbeitseinsatz auf dem Hof. Stückweise löste er große Teile von dem an der Leiter hängenden Schwein und legte sie auf einen großen Tisch. Hier fand das eigentliche Zerlegen mit seinen Messern, dem Beil und der Säge statt. Als erstes löste er die Flomen aus dem Bauch. Die wurden zunächst durch das grobe Sieb der Wurstemaschine (Fleischwolf) gedreht und dann später in einem großen Topf auf den Herd „ausgelassen“. Man gebrauchte es später im Haushalt als Bratfett. Die Rückstände des „Auslassens“ waren die „Schriewen“, die man mit Brot oder in eine Suppe eingestreut. Bei den größeren Fleischstücken an Bauch und Rücken trennte der Schlachter den Speck von dem roten Fleisch. Die großen Speckseiten fanden dann später ebenfalls ihren Platz im „Wiemen“. Die Fleischstücke wurden so portioniert, dass sie später fürs Kochen oder Braten gleich die richtige Größe hatten. Die Vorderbeine wurden vom Rumpf geschnitten und mit dem Beil in

passende Portionen, z. B. für Eisbein, zerschlagen. Von den Hinterbeinen trennte er die Unterschenkel, sodass der Oberschenkel als Schinken verarbeitet werden konnte. Soweit gepökelt werden sollte, erledigte der Schlachter auch diese Arbeit. Die Fleischstücke legte er schichtweise mit sehr viel Salz in das Pökelfass oder den Pökelkump im Keller. Sodann war seine Arbeit beendet. In den zumeist großen Familien mit 8, 10, 14 Kindern, dauerte es nicht lange, bis er wieder zum Einsatz kommen musste, weil die Vorräte zur Neige gingen. So sah man ihn bald wieder und es begann die gleiche Prozedur. Nach dem letzten Schnaps fuhr er dann zum nächsten Bauernhof, nicht ohne sich vorher eine geliebte Zigarre anzustecken.

Brat- und Mettwürste machen

Zum Schluss musste dann noch von Resten und kleineren Fleischstücken das Mett für die Würste gemacht werden. Fein zerschnitten wurde es durch die Wurstemaschine, mit nunmehr feinem Sieb, gedreht. Nach dem Würzen wurde die Substanz mit nackten Händen lange durchgeknetet und gerührt. Jetzt kam die Wurstemaschine mit dem sogenannten Wursthorn zum weiteren Einsatz. Eine Person musste das Mett in den Aufnahmetrichter nachfüllen und dabei immer gleichmäßig drehen. Die zweite Person bediente am vorderen Teil das Wursthorn und den darauf gestülpten Naturdarm. Hier war Fingerspitzengefühl gefragt. Mit ständig feucht gehaltenen Händen ließ derjenige den Darm vom Hörnchen rutschen, um das herausquellende Mett, gleichmäßig, nicht zu stramm und nicht zu lasch, in den Darm zu füllen. Die fertigen Würste wurden in der Regel zu „Kringelwürsten“ geformt und ebenfalls in den „Wiemen“ aufgehängt. In einigen Familien gab es nach alter Tradition am zweiten Schlachttag eine Pfanne voll mit Wurstebrot. Die Kinder hatten schon lange auf ihr neues Spielgerät gewartet. Es war die aufgeblasene Schweineblase. Getrocknet diente sie als Luftballon oder als Fußball. Es dauerte aber nur einige Tage, dann hatte das Spielgerät nicht nur seinen Reiz auf die Kinder, sondern selbst auch die Luft, verloren.

Rückgang der Hausschlachtungen

In den 50er Jahren kam die Gefriertechnik auf. Die Halverder Bürger konnten sich in einer Gemeinschaftsgefrieranlage in Hopsten ein Gefrierfach mieten und dort Fleisch einfrieren. In der Folge entdeckte die Industrie den großen Bedarf der Familien an einer eigenen Gefriertruhe. Bald stand in jedem Haushalt eine moderne Gefriertruhe. Die alte Art und Weise, Fleisch zu konservieren nahm zusehends ab. Es wurde nicht mehr eingekocht, sondern eingefroren. Ein schleichender Rückgang der Hausschlachtungen setzte Anfang den 70er Jahren ein. Eine der Gründe war sicherlich der enorme Arbeitsaufwand zu Hause, und anderseits die verschärften Bedingungen und Auflagen der veterinärmedizinischen Hygienevorschriften. Die Folge war, dass man sein Schwein zum Schlachter brachte, um es dort schlachten und verwerten zu lassen. Schließlich erlaubten die gestiegenen Einkommen, dass man sich in den immer größer werden Kühl- und Gefriertruhen der Supermärkte und Metzgereien jahreszeitlich unabhängig am Fleisch- und Wurstwarenangebot bedienen konnte.

Das Schlachten in Halverder Platt.

Ne feine Tiedt

Wenn de Herfst kümp hier up Land,

Körn un Erpel sind up de Kant,

geht de Buer in‘nen Schwienestall,

un bekick sick siene Schwiene all,

soch sick ut, een passend Dier,

dat wätt vän Winter sien Plaisier.

Dütt Schwien kümp in nen Enzelstall,

kriech extra Foor, wett dick un drall,

in‘n Winter dann, wenn‘t koalt un kloar,

is de Tied tot Schlachten doar,

dann mäck de Buer de Ringsen schier,

krich den Schwengelklüppel ut de Stier.

Mondach morn üm sess Uhr frouh,

dat Schwien lieg noch so ruhig in’t Strouh,

dat Füer is an, dat Water heet,

de Schlächter inne Dörn äl steht,

loss geht de Jagd in‘n Schwienestall,

un endet, mit nen lauten Knall.

Doar lich dat Schwien, nu isset doat,

afstokken is‘t , dat Bloot so roat,

nu wett de schrappt mit kockend Water,

kien Hoar mehr dran, ne Stunde later,

an de Ringsen dick un rund,

hanged nu dre hunnert Pund.

Een grauten Schnitt van bourben runner,

endet bie den Kopp ganz unner,

un alles wat harut nu quellt,

in de graute Wannen fällt,

is dann alles uten Lieve drut,

bliv över nen Hoapen Flesch mit Hut.

De Ringsen mit dat Schwien an‘n Haken,

kümp noa buten mit witt Laken,

de Därme mött nu schrappet wärn,

nää, dat dött kien eene gern,

owwer sauber mött‘ se sien,

doar drin sall ja datt Mett ganz fien.

De Kockmaschine de is mächtig heet,

de Wichter schlött all ut de Schweet,

Schräben mött’t utloaten wärn,

up Botter ätt se jeder gern,

omes is Trichinenschau,

de Kerl de nemp dat ganz genau.

N‘ Dach later wett datt Schwien kott schnern,

Schinken un Kotlets de mött‘ et weern,

Lerwerwoss un Bloutwoss roat,

wätt maket jüs es Wöstebroat,

lange un runde Därme mit Mett,

ock Schmerwoss, de, mit önlik Fett.

De Schinken krieget ne Loage Solt,

dat se sick ock lange hoalt,

Mettwöste de kommt houch in‘n Wiem,

mit de Gaffel, sind se wenner drin,

up de Schnesen alles dann,

dat´t et önlick drügen kann.

Üm düsse Tiedt wat Feines giff,

dat wat von’t Schwien so öwerbliff,

mit Rosinen, Schwienepepper,

oder Hackedünken, lecker,

Wöstebroad kümp inne Pann‘,

dat schmeck nu Jan un alle Mann.

Schwieneklönkes in’n Gemöspott drin,

oder Rippkes de mött’t ok moal sien,

Bloodwoss oder Lewerwoss ganz frisch,

bis April dann Dach up’n Disch,

dann häng‘t eenen ut’n Hals herut,

mit Schmerwoss is‘t dann endlich ut.

Wenn’t Maitied is, de Sünn kümp ähr,

Wöstebroat gifft nu nich mähr,

ut’n Wiem mot´t drüge Mettwoss wern,

un leck`ren Schinken ganz dünn schnern,

allen häbbt doar drup Appetit,

jau nu ist ne feine Tiedt!

Verfasser: Bernhard Brüggemann

Text: Josef Brinker, Dornröschenweg 53, 49479 Ibbenbüren

Fotos: Norbert Stegemann, Halverde

Heinrich Hoffrogge, Hörstel,

Güth Verlagsgesellschaft Wiedenbrück, 1986: „Alltag auf dem Lande“

Für Text und Fotos gelten die Bestimmungen des Urheberrechts.

1Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)

2Landkreis Tecklenburg, Az. 10 – 137/01 – 4, vom 02.03.1956